無痛分娩について

wakimoto clinic

当院では平成4年から無痛(和痛)分娩に対応しております。

妊娠中の経過や既往歴等によりご希望に添えない場合もありますので、希望される方は健診で医師にお尋ね下さい。

当院での無痛分娩について

当院で無痛分娩を実施するのは、麻酔科専門医、麻酔科標榜医、麻酔のトレーニングを受けた産婦人科専門医です。

分娩の進行を見ながら、痛みを和らげ赤ちゃんが無事に生まれるまで、責任をもって麻酔及び分娩を管理します。

当院では平成4年に無痛分娩を導入して以来、現在では半分以上の妊婦さんが無痛分娩を希望され、出産されています。

「産後の回復が早かった」、「一人目の出産の時よりもはるかに楽だった」等、沢山の喜びの声を頂いております。

無痛分娩の方法

無痛分娩とは、麻酔を用いて陣痛の痛みを和らげる方法を用いた分娩です。

無痛分娩という言葉は英語のlabor analgesiaという単語が起源ですが、正しくは和痛分娩(麻酔分娩)で陣痛の50~90%位のカットを目指します。

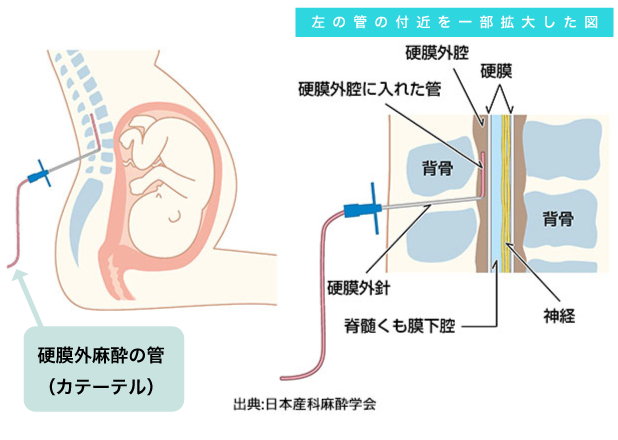

当院では、赤ちゃんに影響が少ない①硬膜外麻酔(場合によっては②脊髄くも膜下麻酔)での無痛分娩を行っています。

具体的には、①硬膜外麻酔は脊髄(神経)を包んでいる硬膜の外側の空間(硬膜外腔)に細いチューブ(カテーテル)を挿入して、脊髄から出る神経の周囲に麻酔薬を注入し、痛みを和らげます。

薬液が硬膜外からゆっくりと浸透していき、痛みが和らいでいきます。

②脊髄くも膜下麻酔では、腰の真ん中を細い針で刺して、くも膜下腔にお薬を投与して陣痛を和らげます。

分娩の進行の具合や、痛みの強さによって①と②の麻酔方法を使い分けます。

図:硬膜外麻酔

詳しい方法やメリット・デメリットについては厚生労働省のホームページに掲載されている「無痛分娩」を考える妊婦さんとご家族の皆様へ」をご参照ください。

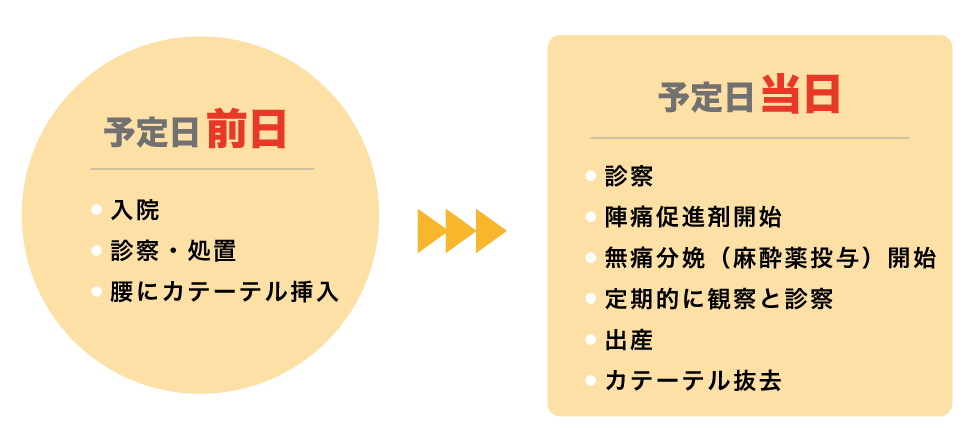

無痛分娩までの流れ

●無痛分娩予約

妊娠36週までに妊婦健診時に無痛分娩を受けたいことをお伝えください。

●無痛分娩事前説明

外来時に産科医師、助産師からの詳しい説明(対面)。

●無痛分娩事前検査(妊娠36週ごろ)

心電図検査、血液検査をして、無痛分娩の同意書を頂きます。

心電図で明らかな異常を認めれば、当院の近くにあるみぞぐち循環器クリニックを受診していただきます。

●入院日決定(妊娠35週以降)

内診をして、出産の日取りを決定します。

入院当日の流れ

無痛分娩(麻酔薬投与)の開始のタイミングは患者さんの痛みの感じ方にもよりますが、基本的には規則的な陣痛が来て鎮痛を希望された時、分娩進行の状況を判断してから開始します。

無痛分娩の開始が早すぎると分娩が長引く傾向があるため、ある程度分娩が進行してから麻酔を始めるのが望ましいとされています。

硬膜外麻酔の場合は、カテーテルから局所麻酔薬を投与して陣痛を和らげます。

20~30分で鎮痛効果が現れます。脊髄くも膜下麻酔の場合は、腰の真ん中を細い針で刺して、くも膜下腔にお薬を投与して陣痛を和らげます。

5~10分で鎮痛効果が現れます。

陣痛中のお腹の張りや赤ちゃんがお尻を押す感覚を残しながら麻酔を行います。

逆に、陣痛が全くわからなくなるほど十分麻酔が効いているとき(いきむことが出来ない)や、分娩の進行状態によっては麻酔薬の量を調整します。

麻酔の効果が不十分な場合、片効き(鎮痛効果に左右差がある現象)の場合、カテーテルの位置や薬の調整をしても改善しない場合はカテーテルの入れ替え(再穿刺)が必要になることがあります。

無痛分娩の費用

通常の分娩費用に加えて麻酔費用75,000円 (経産婦さん) / 150,000円 (初産婦さん)がかかります。

短時間であっても処置を行った時点で費用が発生します。

無痛分娩のリスク

硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔の安全性は確立されていますが、いくつかの副作用や合併症が確認されています。

そのため、無痛分娩中はお母さんの血圧・心電図・酸素飽和度などのモニターを継続し、併せて赤ちゃんのモニターも行います。

無痛分娩の合併症と麻酔の副作用

比較的よく起こる副作用として、足の感覚が鈍くなる、足の力が入りくくなる、血圧が下がる、尿が出しにくくなる、体がかゆい、発熱するなどがあります。

また、分娩中の痛みが十分とれない、あるいは体の片側しか痛みが取れない方が10%程度いらっしゃいます。

その次に、無痛分娩の合併症として最も多いのは、出産後の頭痛で、硬膜外麻酔の場合1~3%、脊髄くも膜下麻酔の場合3~10%の方に起こります。

期間は数日程度で、ご退院までにほとんどの方が治りますが、立ったり座ったりすると強くなるため授乳がつらいと感じることもあります。

以下に挙げるものは非常にまれな合併症、適切に対応することで重篤になるのを防ぐことができます。

- ⚫︎ 神経障害(重篤なものは非常にまれ)

- ⚫︎ 高位脊髄くも膜下麻酔(重篤なものは非常にまれ)

- ⚫︎ 局所麻酔薬中毒(非常にまれ)

- ⚫︎ 感染・硬膜外膿瘍(非常にまれ)

- ⚫︎ アナフィラキシー

これらのリスクを最小限にするために、無痛分娩に熟練したスタッフが患者さんを定期的に観察して麻酔・分娩を管理致しますのでご安心ください。

出産への影響

無痛分娩を選択しても、陣痛が開始してから子宮口が全開大になるまでの時間は延びませんが、子宮口が全部開いてから出産までの時間が1時間くらい長くなる可能性があります。

なお、無痛分娩によって器械分娩(吸引分娩・鉗子分娩)は増えますが、帝王切開が増えたり、胎児の状態が悪化したりといったことはありません。

無痛分娩(麻酔)ができない場合

以下のような場合には、無痛分娩を希望されていても実施できない場合がありますのでご了承下さい。

- 1.

- 産婦さんの止血や、血の固まりやすさに異常がある場合は硬膜外麻酔ができません。

また、脊柱の疾患がある方は麻酔を行えない場合があります。

※止血凝固異常がある場合(血液疾患や抗凝固薬/抗血小板薬内服など)、脊椎に問題がある場合(脊椎手術後や脊髄疾患やヘルニアなど)、頭蓋内圧亢進状態、穿刺部位の感染、薬剤アレルギーなど - 2.

- 分娩の進行が速すぎて(超安産)、麻酔の効果が十分出る間もなく分娩となった場合。

- 3.

- 肥満や妊娠後期の浮腫が強く、穿刺部位が分かりにくい場合や一定時間麻酔をトライしたにも関わらず、硬膜外麻酔のチューブ留置が技術的に困難な場合。

- 4.

- 他の産婦さんや赤ちゃんの救急対応が必要となった場合。

⚫︎当院の分娩件数と分娩様式はこちらをご覧ください